Leibniz-Objekt des Monats

Januar 2016: Leibniz und die Akademiegründung

Leibniz und die Gründung der Berliner Akademie der Wissenschaften

Gottfried Wilhelm Leibniz – einer der größten Gelehrten seiner Zeit – hatte sich seit 1668 mit Plänen für eine Akademie der Wissenschaften auf deutschem Territorium beschäftigt. Er wurde in seinen Bemühungen von anderen Gelehrten, insbesondere vom Hofprediger Daniel Ernst Jablonski unterstützt, der einen entscheidenden Beitrag zur Realisierung des Akademieprojekts leistete. Großen Anteil an der Gründung der Akademie hatte auch die brandenburgische Kurfürstin Sophie Charlotte, die mit Leibniz, dem Lehrer ihrer Jugend, korrespondierte und von der Friedrich der Große gesagt hat, sie habe den Geist der Gesellschaft, die wahre Bildung und die Liebe zu den Künsten und Wissenschaften nach Preußen gebracht. Sie stand wissenschaftlichen Bestrebungen und dem Bau eines Observatoriums aufgeschlossen gegenüber. Als Brandenburg sich in Folge der 1699 von den vereinigten evangelischen Reichsständen beschlossenen Kalenderreform zum Bau einer Sternwarte verpflichtete, schlug Leibniz deren Verknüpfung mit einer Sozietät der Wissenschaften vor.

Der Gründungsakt und kurfürstliches Protektorat

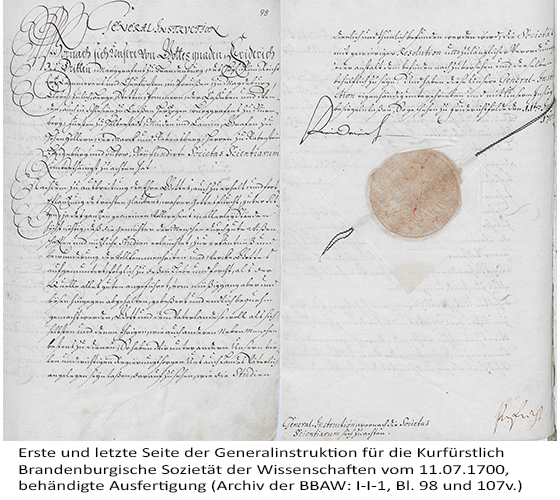

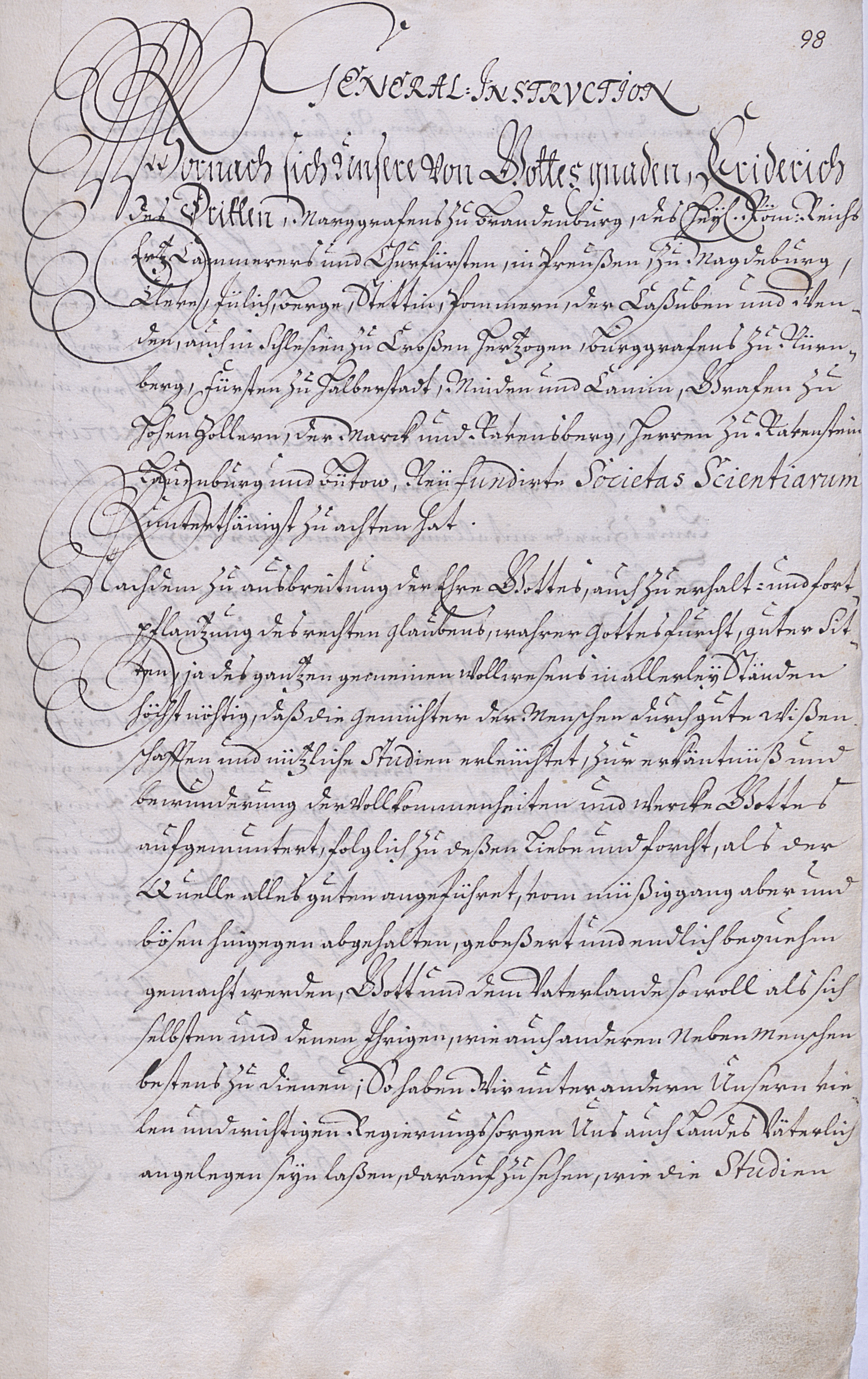

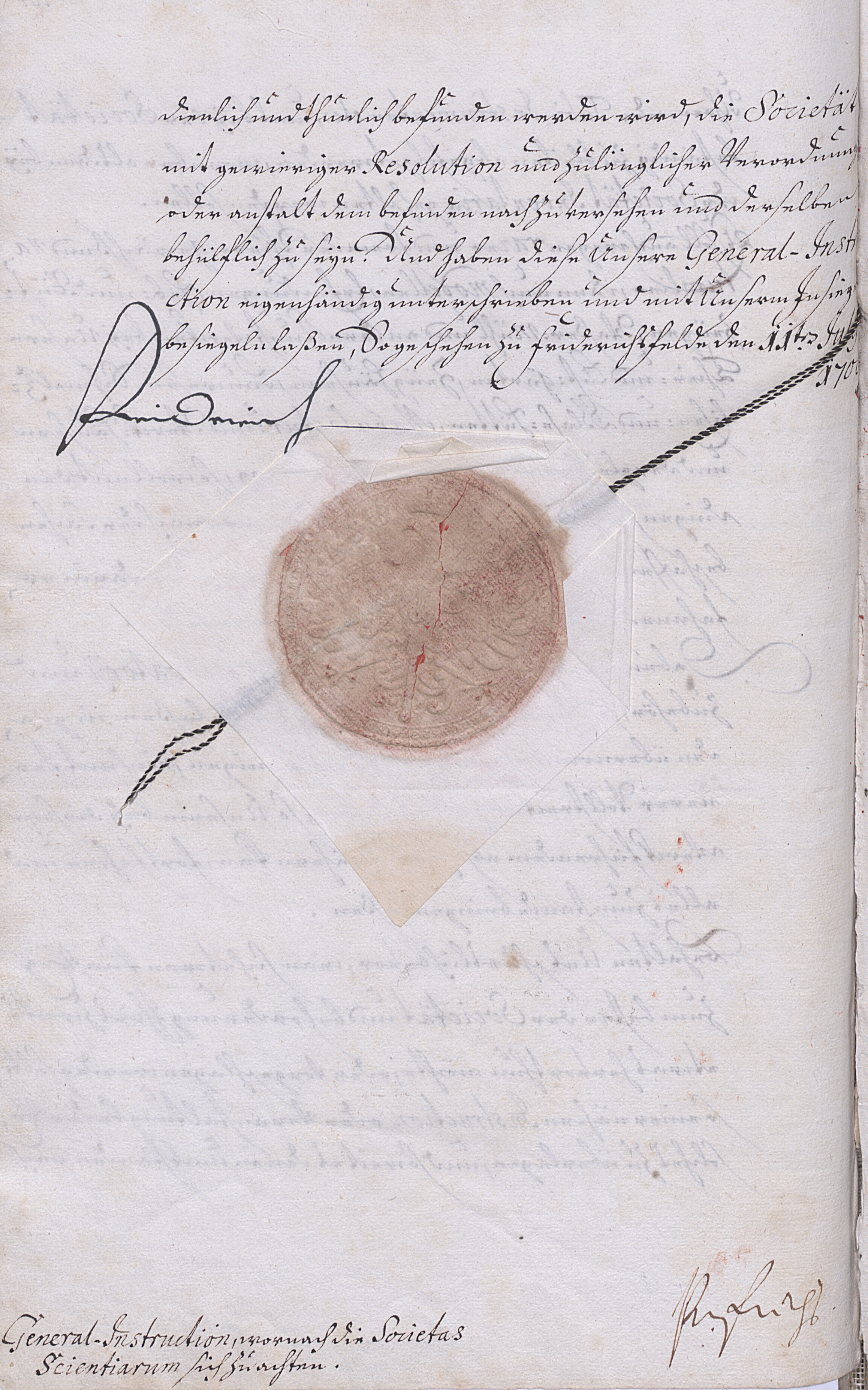

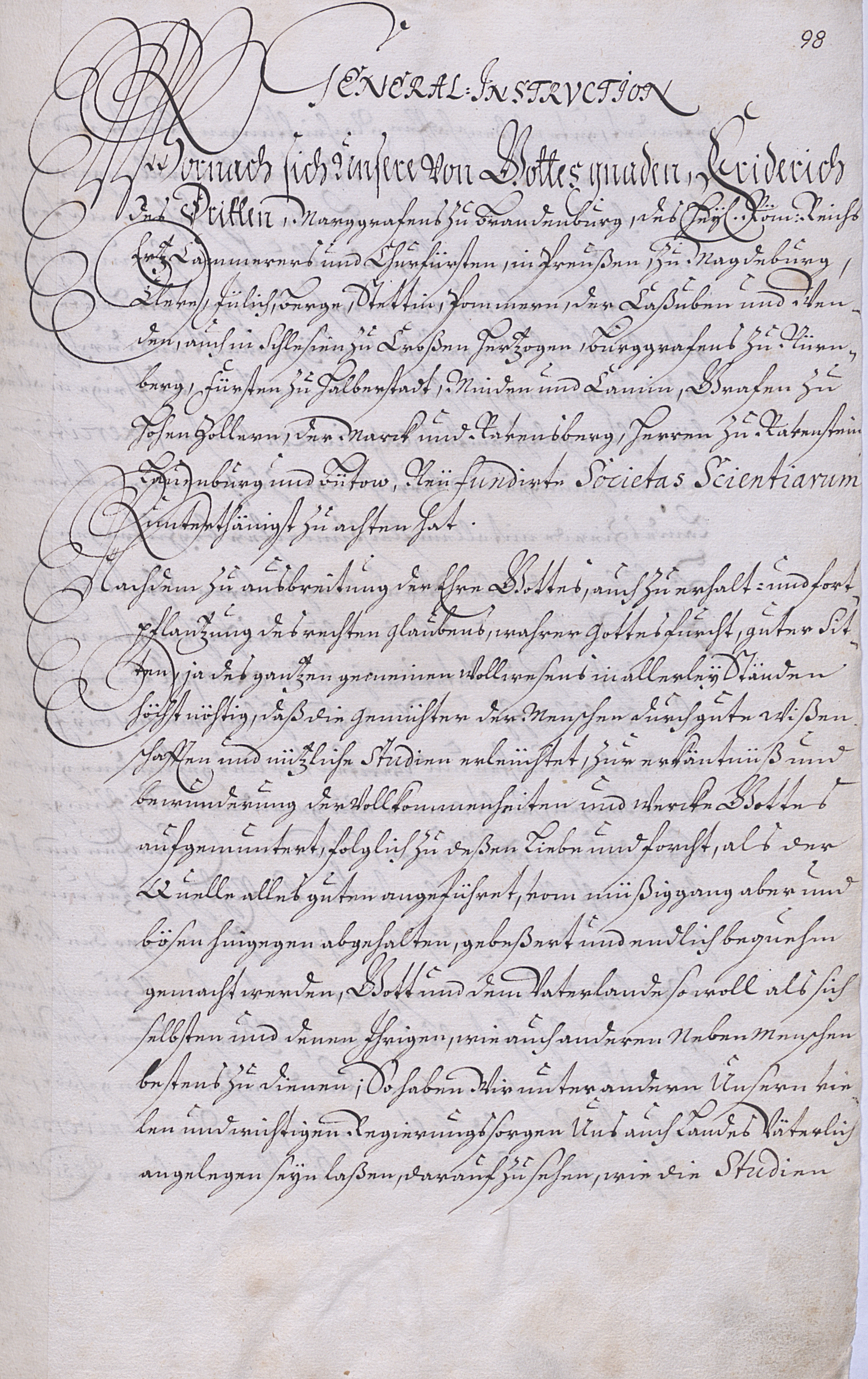

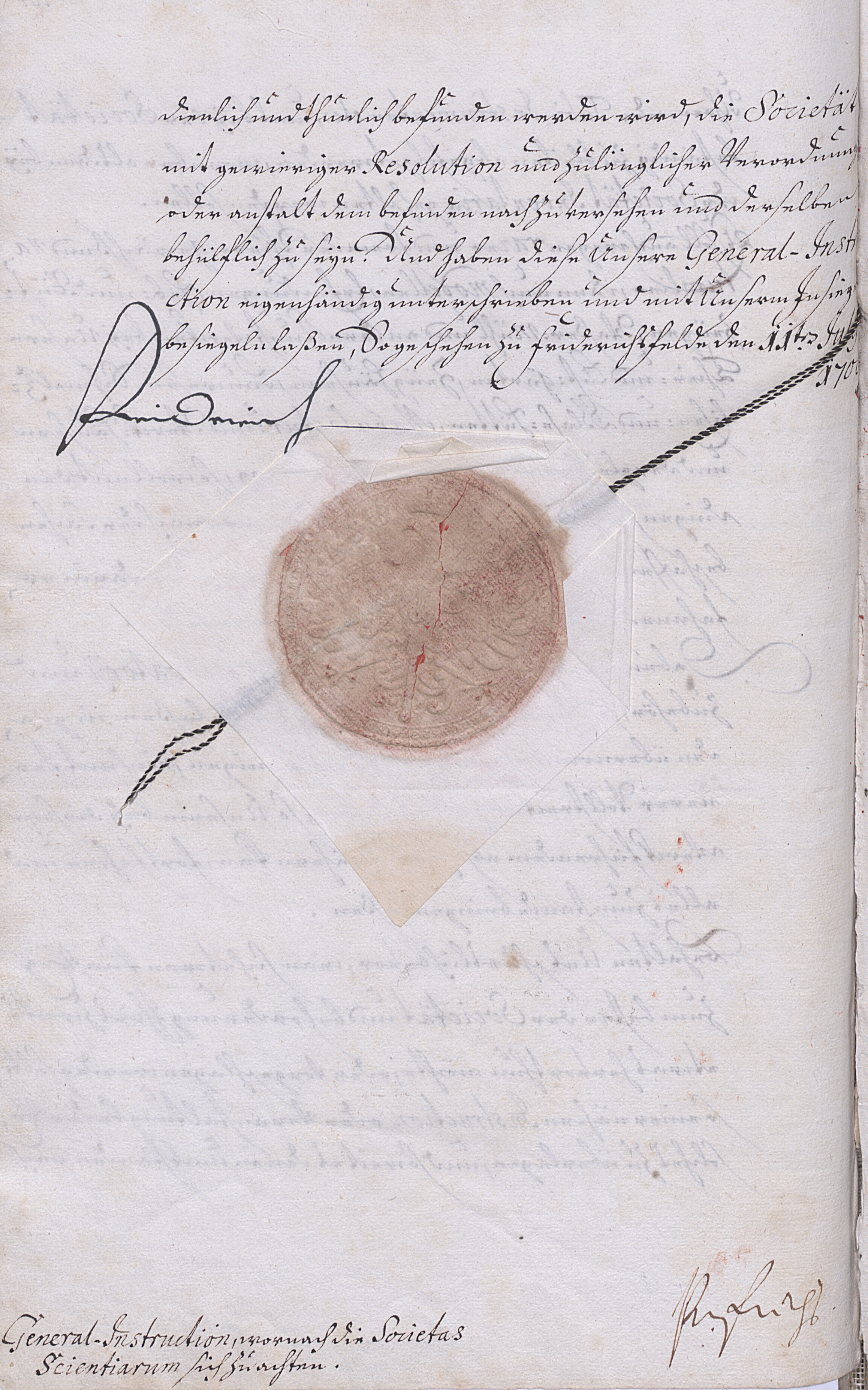

Am 11. Juli 1700 unterzeichnete Kurfürst Friedrich III. (ab 1701 König Friedrich I.) mit dem Stiftungsbrief und der Generalinstruktion der Kurfürstlich Brandenburgischen Sozietät der Wissenschaften die Hauptgründungsdokumente der Akademie. Am Folgetag wurde Gottfried Wilhelm Leibniz zu deren ersten Präsidenten ernannt. Der Kurfürst erklärte sich selbst zum Protektor der Sozietät. Der Präsident und die Mitglieder der Sozietät sollten sich, wenn erforderlich, an ihn wenden, um seine Entscheidung einzuholen. Der Kurfürst wollte in allen Dingen, die die Sozietät betrafen, die höchste und direkte Entscheidungsinstanz sein.

Erste und letzte Seite der Generalinstruktion für die Kurfürstlich Brandenburgische Sozietät der Wissenschaften vom 11.07.1700, behändigte Ausfertigung (Archiv der BBAW: I-I-1, Bl. 98 und 107v.)

Der Stiftungsbrief

Der Stiftungsbrief der Kurfürstlich Brandenburgischen Sozietät der Wissenschaften, der von Leibniz ausgearbeitet wurde und im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz überliefert ist, war allgemein gehalten und legte in großen Umrissen die wissenschaftlichen Aufgaben der Sozietät fest. Sie sollte durch die Beobachtung der Natur, durch die Beschreibung und Erprobung von Erfindungen, mit wissenschaftlichen Studien und Lehren zur Verbesserung, Sammlung, Vervollkommnung und Mehrung sowie zur vollen Anwendung der menschlichen Erkenntnisse beitragen. Die Pflege der deutschen Sprache, der deutschen Geschichte sowie der brandenburgischen Politik- und Kirchengeschichte wurden als weitere, dem Kurfürsten wichtige Aufgaben formuliert. Der Sozietät wurden der Bau eines Observatoriums und weitere, nicht genau benannte und erst später zu erlassende „Begnadigungen und Privilegien“ für ihren Unterhalt versprochen. Sie sollten von der Sozietät erdacht, dem Kurfürsten zur Bestätigung vorgeschlagen und dann durch den Stiftungsbrief als gegeben gelten. Das Kalenderprivileg (siehe unten) war zu dieser Zeit das Einzige, was die Sozietät wirklich besaß und dessen Nutzung sie in der Folgezeit organisieren musste.

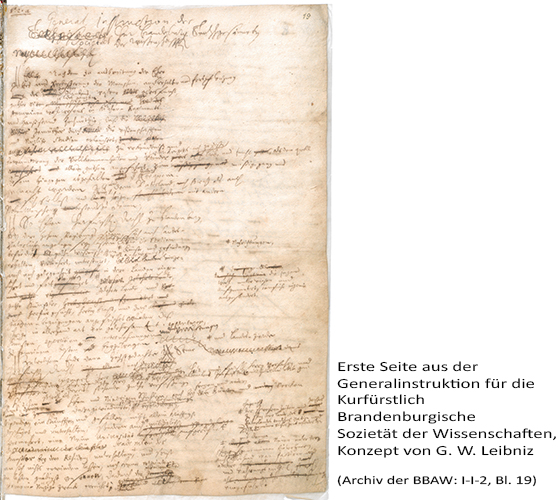

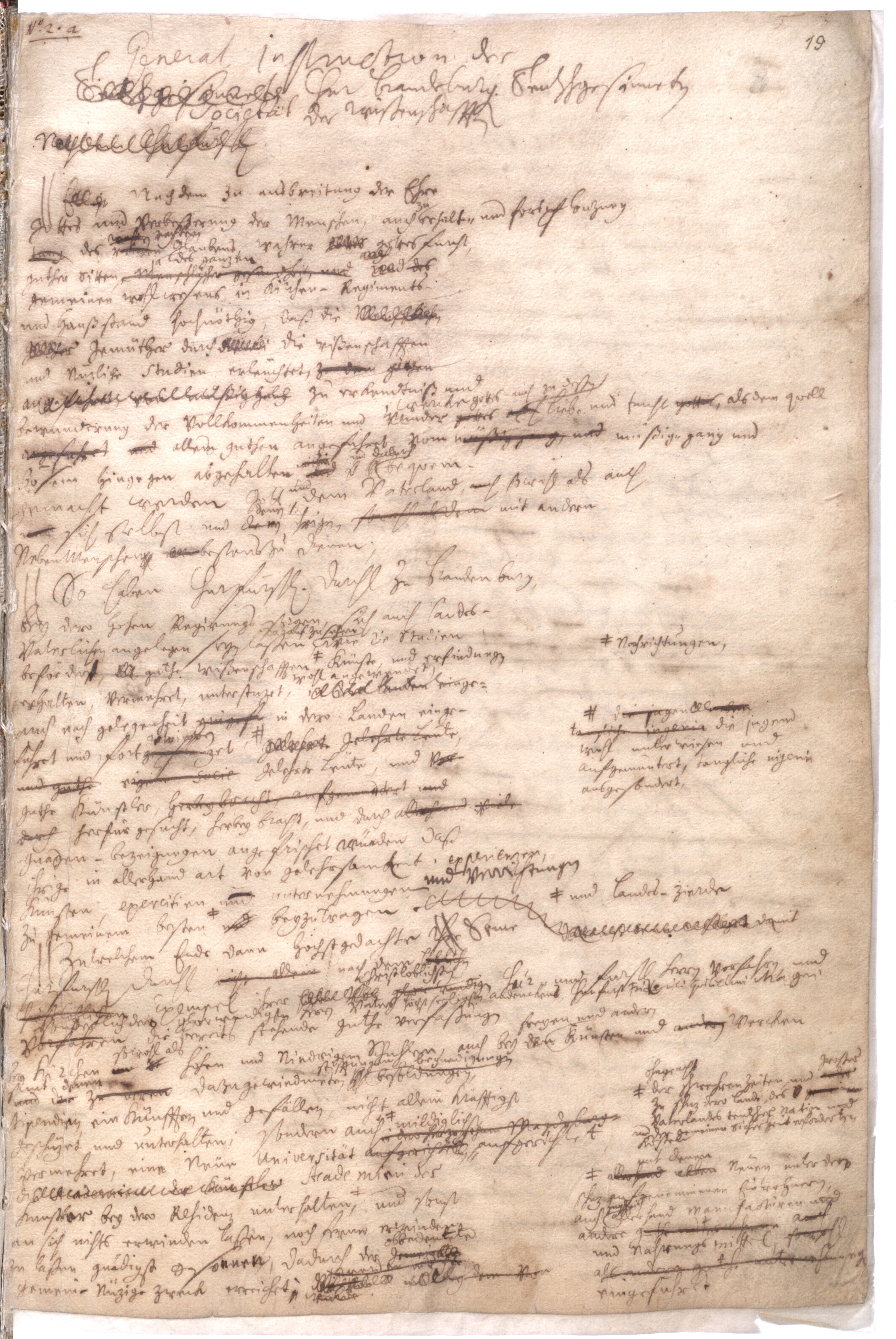

Die Generalinstruktion

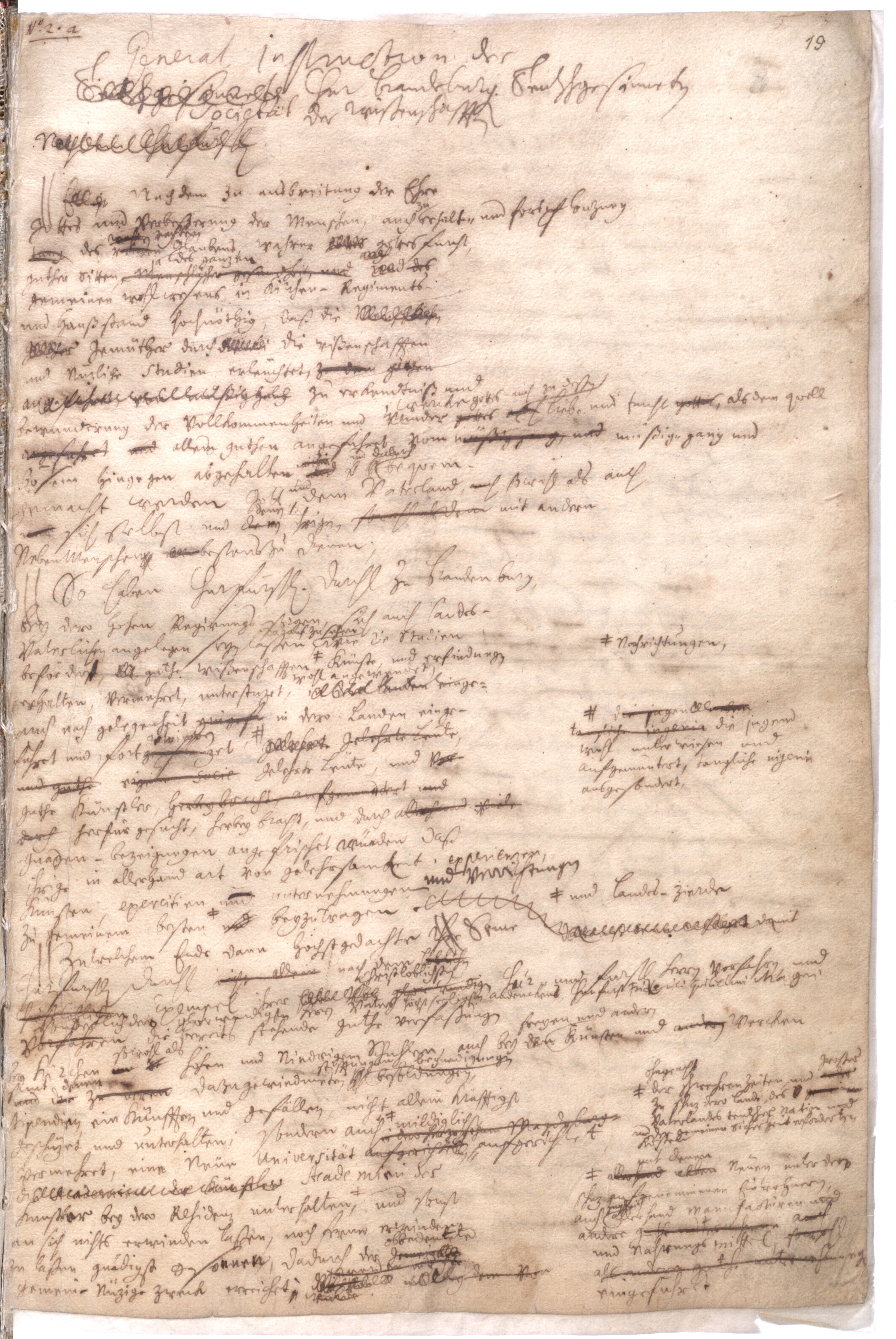

Die ebenfalls von Leibniz ausgearbeitete Generalinstruktion war die Erläuterung bzw. Durchführungsbestimmung zum Stiftungsbrief. Sie wurde als Statut betrachtet und enthielt neben den wissenschaftlichen Aufgabenbereichen (Naturwissenschaften, Mathematik, Medizin sowie philosophische, historische und philologische Disziplinen) Bestimmungen zur Struktur und Arbeitsweise der Sozietät, u. a. die Aufgaben des Präsidenten, des Consiliums (Beratungsorgan des Präsidenten), des Sekretars sowie der Mitglieder.

Erste Seite aus der Generalinstruktion für die Kurfürstlich Brandenburgische Sozietät der Wissenschaften,

Konzept von G. W. Leibniz (Archiv der BBAW: I-I-2, Bl. 19)

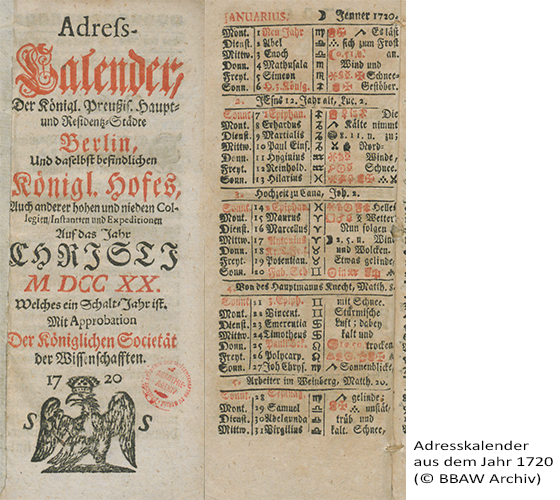

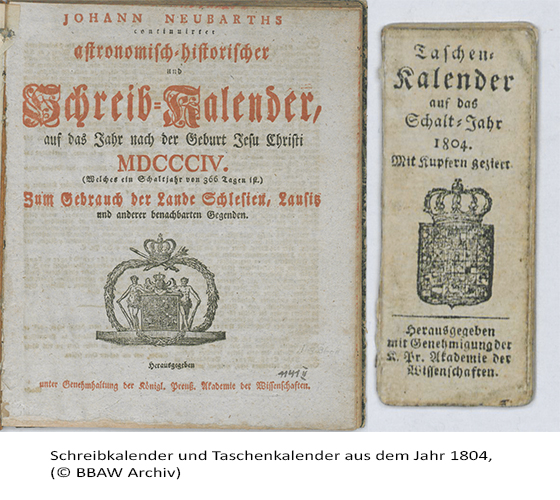

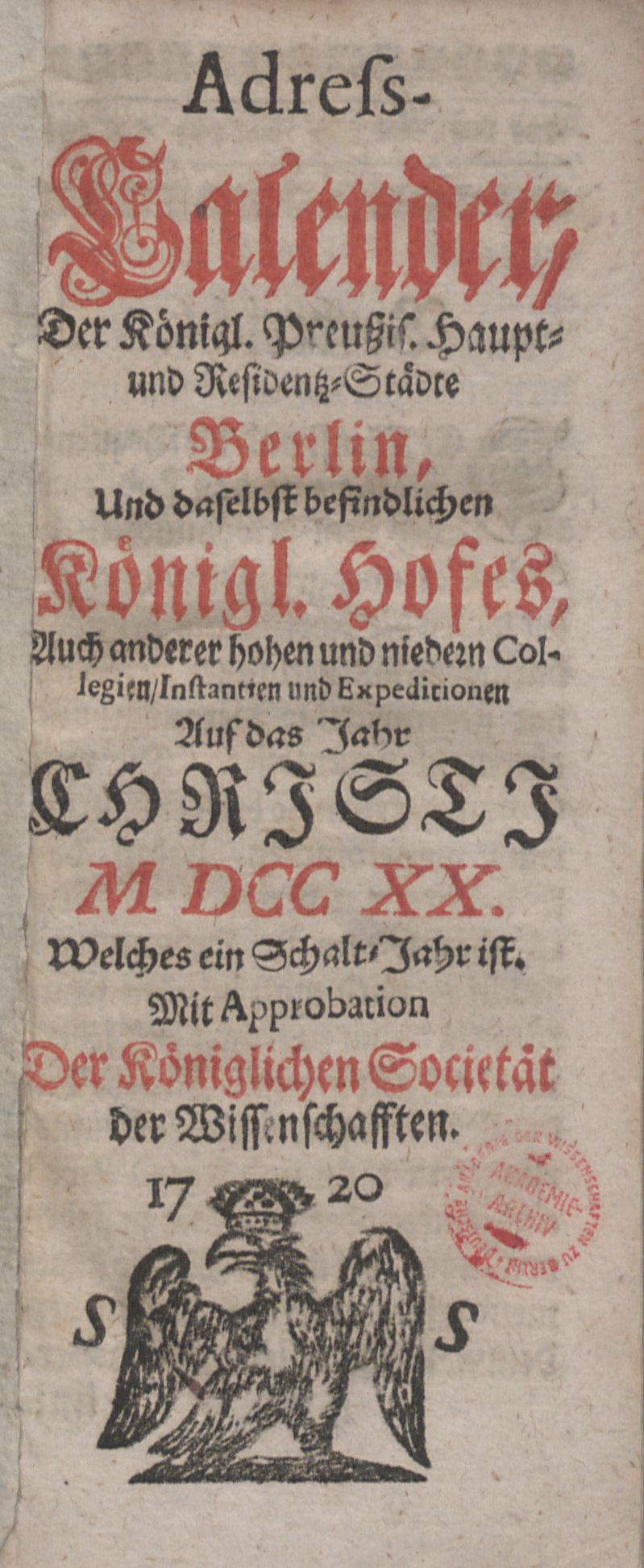

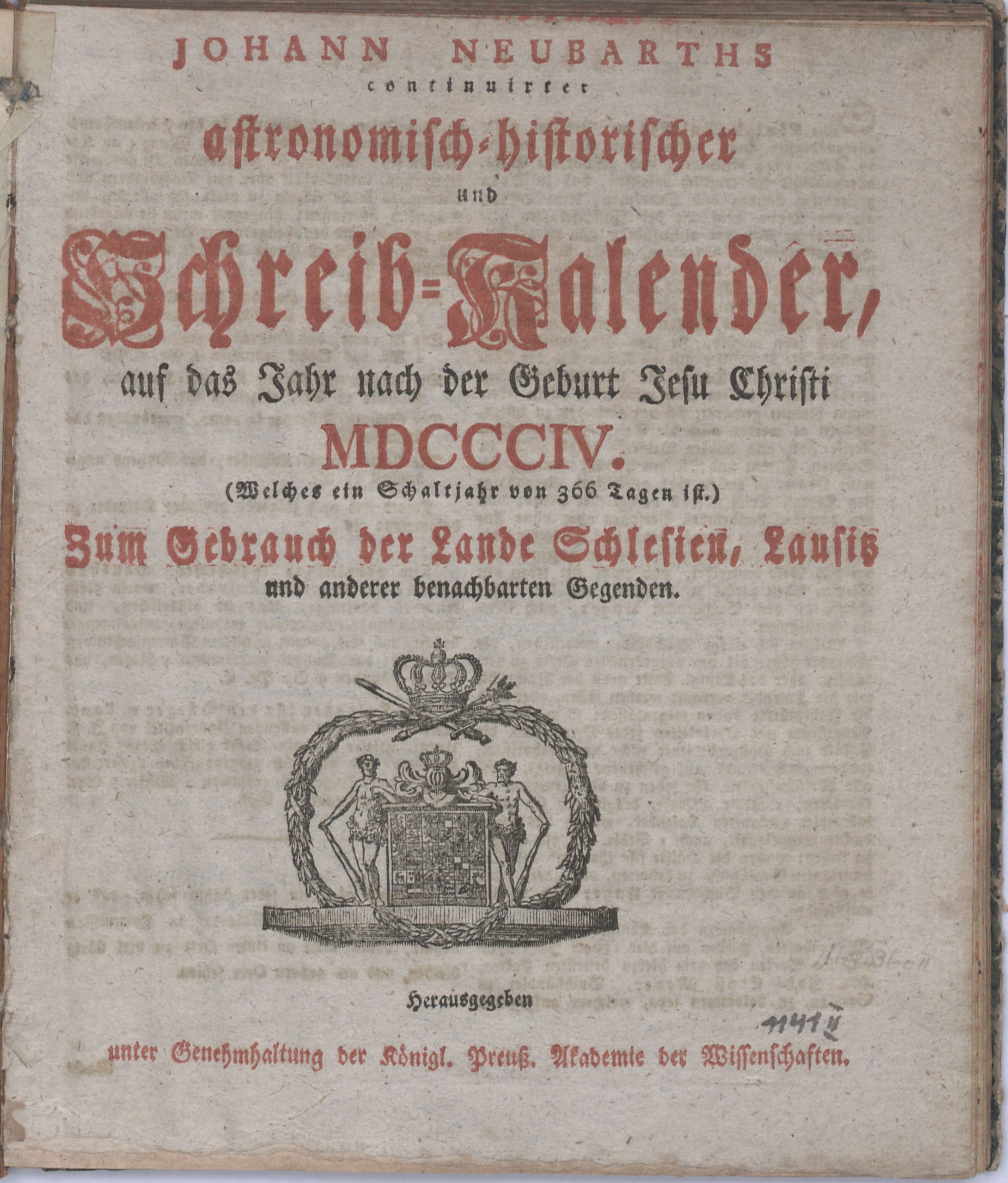

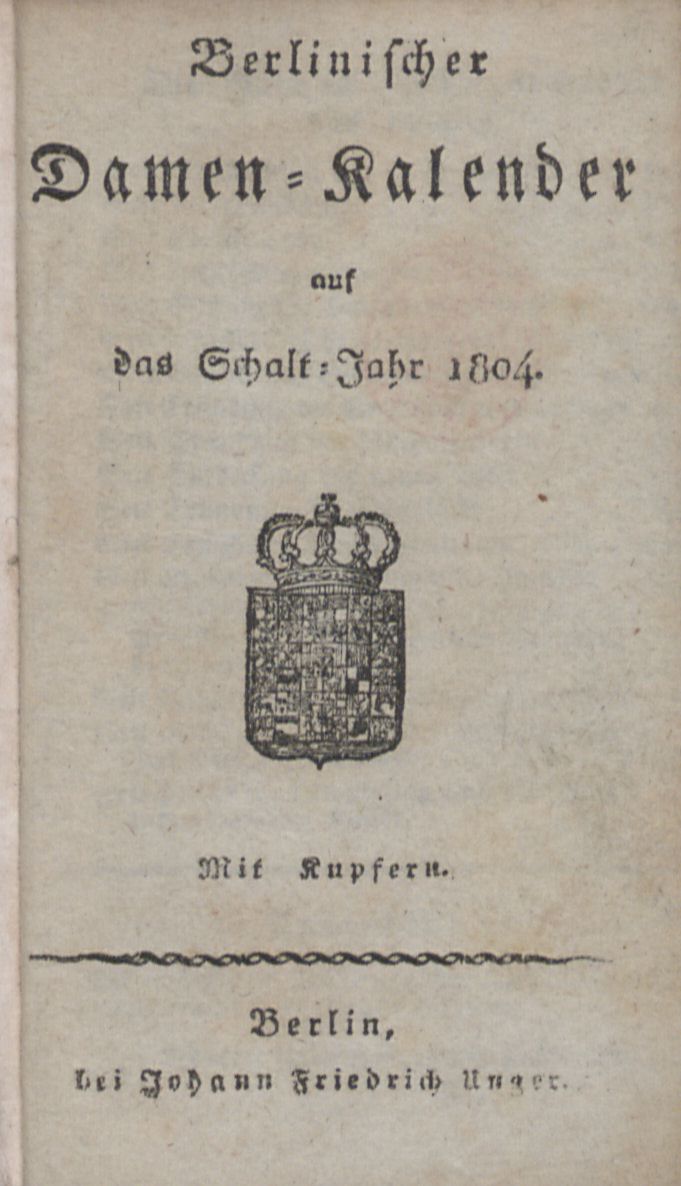

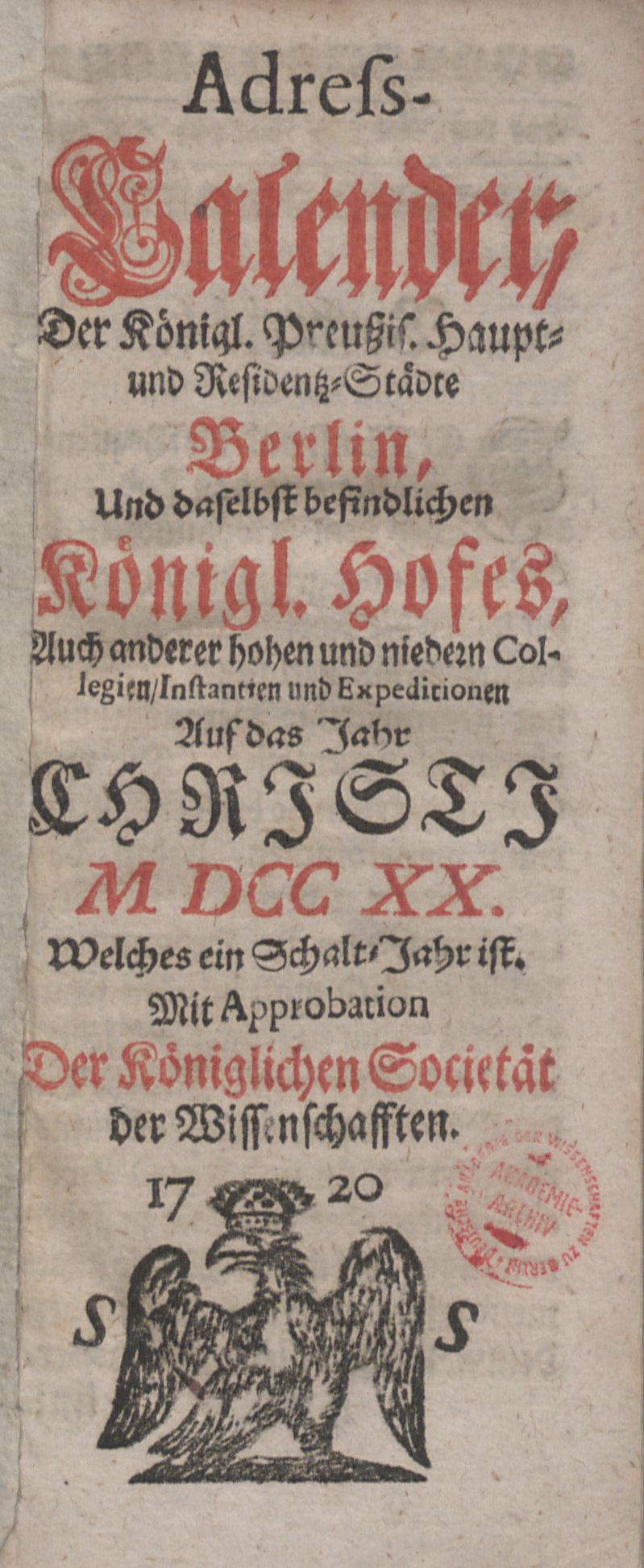

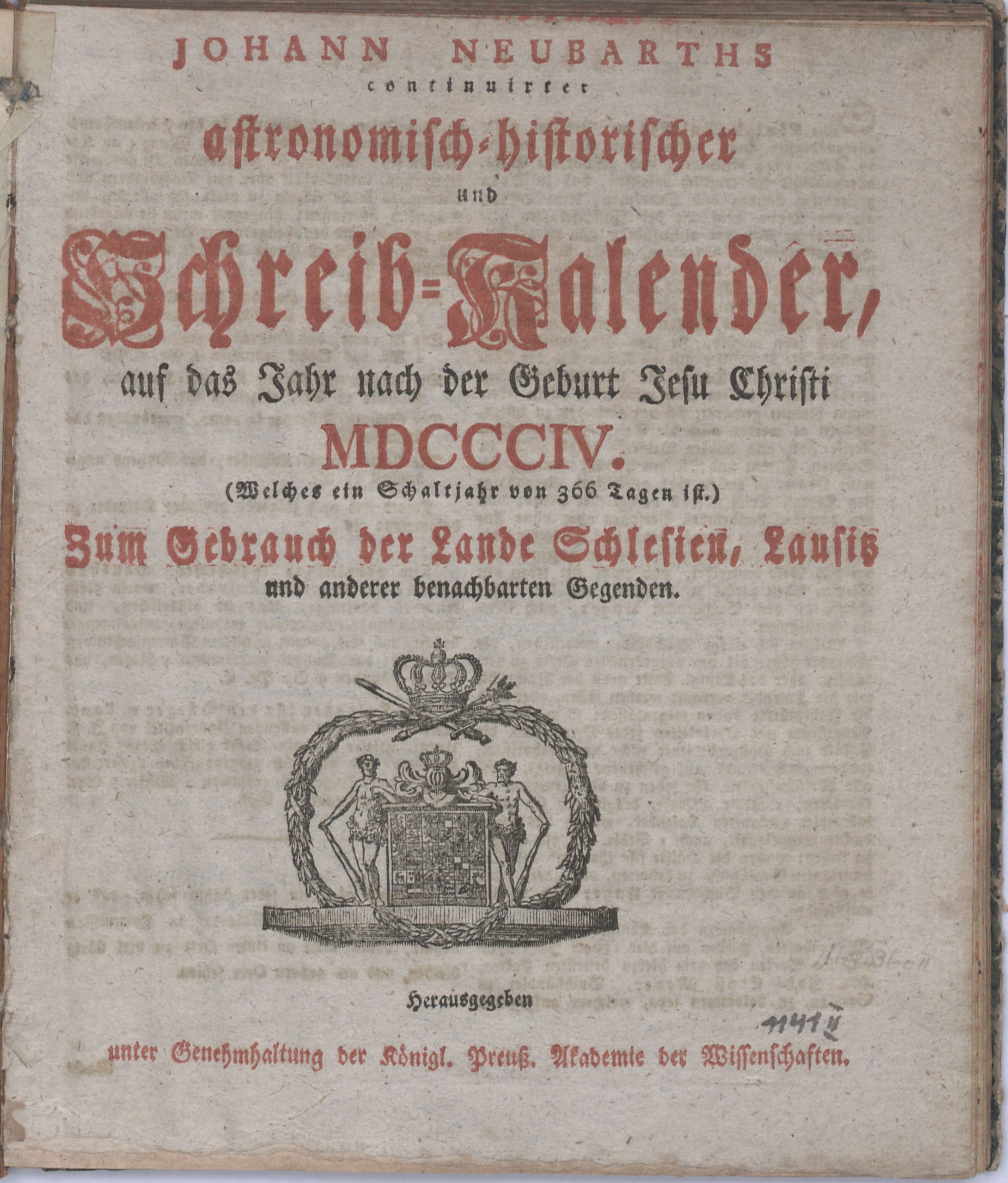

Das Kalenderprivileg

Zur Finanzierung der Sozietät hatte ihr Kurfürst Friedrich III. bereits am 10. Mai 1700 – noch vor der Gründung der Akademie – auf Vorschlag von Leibniz das Kalenderprivileg verliehen. Sie erhielt damit das alleinige Recht, die Kalender in den kurbrandenburgischen und preußischen Territorien in eigener Verantwortung zu erarbeiten, zu drucken und zu vertreiben. Nur von der Sozietät hergestellte oder von ihr geprüfte und mit ihrem Stempel versehene Kalender durften in diesen Territorien verkauft werden. Die Kalender erschienen in verschiedenen Arten und boten zugleich Information, Unterhaltung sowie Lebenshilfe in popularisierter Form. Sie waren weit verbreitet und dem Ansehen der Akademie äußerst dienlich. Mit den Einnahmen aus dem Kalenderprivileg finanzierte sich die Akademie bis 1809.

Historische Kalender, © BBAW Archiv

Der Fries am Roten Rathaus

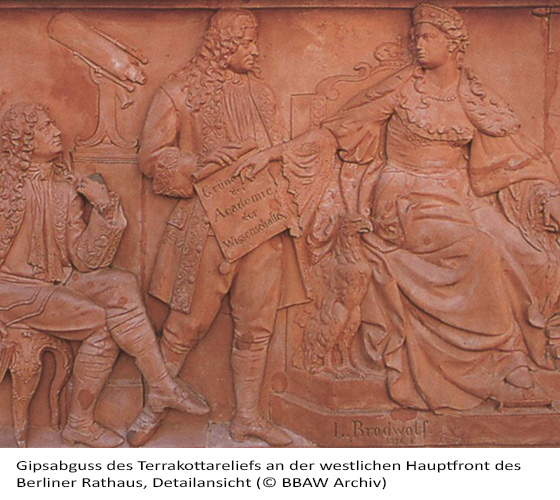

Ein besonders prägnantes Beispiel für die große Bedeutung, die der Gründung der Berliner Akademie der Wissenschaften zukam, ist der Fries am Roten Rathaus, auf dem sehr prominent gleich neben dem Haupteingang in der Rathausstraße die Gründungsszene der Akademie abgebildet ist. In den geschichtsträchtigen Jahren nach der Errichtung des Berliner Rathauses (1861-1869), in denen Berlin zur Hauptstadt des ersten deutschen Kaiserreiches (1871) avancierte, wurde die Balkonbrüstung des ersten Stockwerks mit Terrakottareliefs verziert, die Motive aus der Berliner Geschichte darstellen. Auf dem 23. Relief (Ludwig Brodwolf, 1876) ist die brandenburgische Kurfürstin Sophie Charlotte zu sehen, wie sie als Beschützerin der Wissenschaften und Künste inmitten von Gelehrten thront und auf die Gründungsurkunde der Akademie zeigt, die Leibniz in den Händen hält.

Gipsabguss des Terrakottareliefs an der westlichen Hauptfront des Roten Rathauses, © BBAW Archiv

Autorin: Vera Enke, Leiterin des Archivs der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Online-Projekt „Leibniz-Objekt des Monats“:

Das Projekt „Leibniz-Objekt des Monats“ stellt mit Expertenbeiträgen über das Leibniz-Jahr 2016 hinweg jeden Monat ein Archivale oder eine Handschrift vor. Ziel ist es, einerseits die grundlegende Bedeutung von Leibniz für die Akademiegeschichte herauszustellen und andererseits die Arbeit „an Leibniz“ sichtbar zu machen, die tagtäglich an der Akademie stattfindet. Die gezeigten „Objekte“ zeichnen in ihrer Gesamtheit ein ganz eigenes Bild vom Leben und Wirken des großen Visionärs.