|

Handschriften zu und nach der Vorlesung über Physische Geographie: Beschreibung ›Ms Holstein‹ Fundort: Privat |

1. Die äußere Beschaffenheit

Es handelt sich um einen Quartband aus der Zeit der Niederschrift des Textes (Mitte des 18ten Jahrhunderts); ein Rücken zu beiden hölzernen, mit blauem Marmorpapier bezogenen Deckeln fehlt. Das Papier ist nicht beschnitten; eine Bogenzählung ist konsequent von A bis Z durchgeführt. Nicht jede Seite ist paginiert; allerdings ist auf jedem ersten Blatt einer neuen Lage ein Zähler von 1 bis 329 (im Ms als 327 bezeichnet) mitgeführt. Gelegentlich gerät die Seitenzählung außer Takt. So beginnt z. B. die ›Lage P‹ auf S. 237, die jedoch als ›234‹ bezeichnet ist. Die S. 184 ist leer gelassen; die erste Hand endet auf der S. 183; die zugleich die letzte des nur 8 Seiten einnehmenden Bogens M ist. Die zweite Hand setzt auf S. 185 neu ein mit Bogen ›N‹. Der Text läuft bruchlos fort; wie ein Vergleich mit den Mss ›Friedländer‹ und ›Philippi‹ zeigt. Die nächste Bogenbezeichnung ›O‹ findet sich auf S. 207.

Offensichtlich ist die Schreibarbeit zwischen verschiedenen Personen aufgeteilt und der Seitenzähler nachträglich hinzugesetzt worden. Er beginnt mit der Vorderseite des ersten Blattes, ohne daß diese als ›1‹ bezeichnet ist. Die erste explizit gezählte Textseite ist die ›3‹; die letzte beschriebene Seite liegt aufgeschlagen links und ist richtig mit ›344‹ bezeichnet; es dies ist die letzte Seite des mit S. 329 einsetzenden Bogens ›Z‹. Die weitaus meisten Bogen umfassen 16 Seiten; Ausnahmen sind: M, N, O, T, V.

Die elektronische Dokumenation bereinigt die Fehler im Seitenzähler; sodaß sich die Lage folgendermaßen darstellt:

- Schreiber 1: 003-183 (Bogen A - M [184 ist leer]), 237-284 (Bogen P, Q, R), 313-326, 335-340.

Schreiber 2: 185-196 (Bogen N), 220-236.

Schreiber 3: 196-219.

Schreiber 4: 285-312 (= Bogen S, T, V), 327-334, 341-344.

Es finden sich verschiedene Papiersorten und Tinten (blaßbraun bis schwarz); ein bereits von Friedrich Wilhelm Schubert (1846) zitierter Vermerk:

| »Vorlesungen des Profeßor Kant über die Physische Geographie

die er mir in den Jahren 1772/3 gehalten zum Andencken dieses großen Mannes

von ihm selbst erhalten. Die in diesem Manuscript befindlichen Correcturen sind

von seiner eigenen Hand.

FH v Holstein« |

Anhand der verfügbaren elektronischen Fassung (Transkription) des Textes läßt sich der Umfang mit rund 57.000 Worten angeben. Hinzu kommen die dem Manuskript eigentümlichen Zusätze und Veränderungen von der Hand des vortragenden Immanuel Kant: rund 1.000 Worte. (Graphik) Mehrfach (p. 7, 178, 221, 242, 250, 252, 275, 287, 293, 304, 315) begegnen insbesondere im dritten Teil sprachliche Partikel (wie ›jetzt‹), die einen zeitlichen Abstand dieser Eintragungen von der Zeit des ursprünglichen Textes anzeigen.

Auf eine Identifizierung der verwendeten Papiersorten (Wasserzeichen) ist zum Zeitpunkt der einzig möglichen Autopsie (1984) verzichtet worden. Infolge dessen fehlt ein essentielles Merkmal zur Feststellung des Datums der Anfertigung des Ms.

Ein separates ›Titelblatt‹ etwa mit Angaben zur Thematik des Textes, Anlaß und Zeitpunkt der Anfertigung oder der Benennung eines Verfassers war offensichtlich nie vorhanden. Äußere Anzeichen für eine unvollständige Überlieferung der Handschrift sind nicht gegeben.

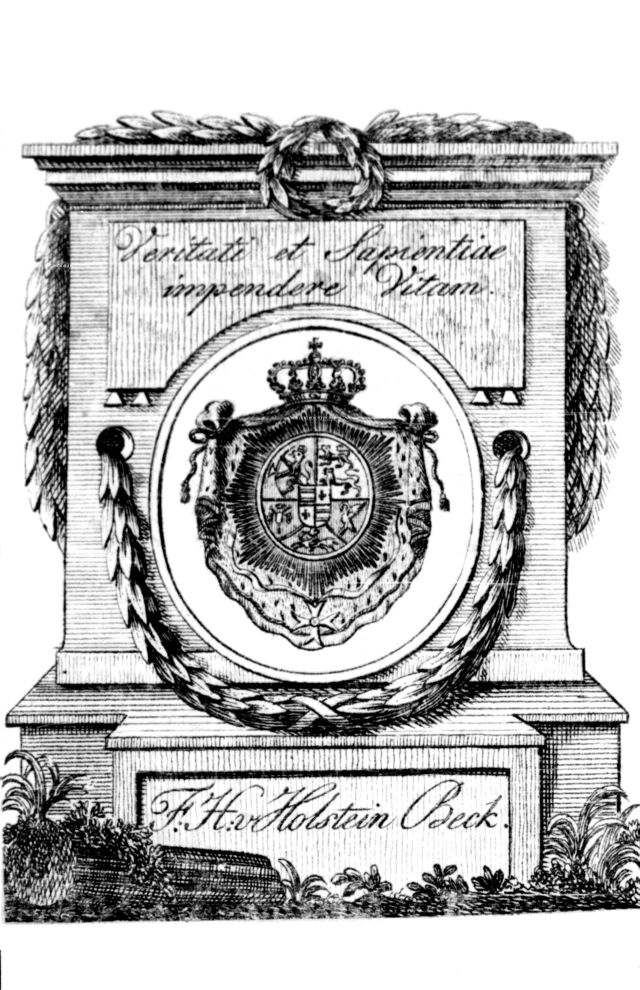

Auf der Innenseite des vorderen Deckels zeigt sich ein Exlibris:

2. Die innere Struktur

Der Text ist auch ohne separates ›Inhaltsverzeichnis‹ mit

klarer Struktur niedergeschrieben. Er zerfällt in drei große, etwa

gleichgewichtige »Teile«. Nur im ersten Teil zeigt sich eine auch in

formaler Hinsicht klare Disposition; er bietet in der Nachfolge zum

gedruckten Programm von 1757: Entwurf und Ankündigung eines Collegii der

physischen Geographie neun »Hauptstücke«. Die

beiden weiteren Teile zerfallen je in weitere Teilstücke, die ihrerseits mit

deutlich abgesetzten Überschriften untergeliedert werden.

[Schematische Darstellung: Typ A

]

Zudem ist der Text mit einer Fülle von expliziten und impliziten Querverweisen durchzogen; hinzukommt eine nicht geringe Zahl an Doubletten, die auf seine Entstehung aus Exzerpten zurückweisen. Ein singuläres Merkmal sind auch die mehrfach anzutreffenden Externverweise. Sie zeigen, daß dem vorliegenden Text bzw. dem danach zu haltenden mündlichen Vortrag (d. i. der Vorlesung) je nur eine begrenzte Reichweite zugewiesen war. Im Rahmen des Üblichen hingegen die Zahl von vier (4) kleinen Lücken, die anscheinend bei Anfertigung der Abschrift entstanden sind.

3. Einzelheiten

-

Tabelle der Quer-Verweise Teil 1, p. 005ff.

[Physische Geographie]Teil 2, p. 114ff.

[Naturgeschichte]Teil 3, p. 228 - 344

[Geographie]p. 009 ⇒ p. 109ff.

p. 021 ⇒ p. 048-049

p. 030 ⇒ p. 057

p. 039 ⇒ p. 093

p. 052 ⇒ p. 087

p. 057 ⇒ Vorlesung

p. 065 ⇒ p. 271-272 ? [Teil_3 oder Vorlesung

p. 070 ⇒ p. 068-069

p. 072 ⇒ p. 062f.

p. 079 ⇒ p. 076

p. 081 ⇒ p. 076

p. 105 ⇒ p. 104p. 150 ⇒ p. 147f. p. 233 ⇒ p. 197 [Teil_2

p. 240 ⇒ p. 75ff. [Teil_1

p. 244 ⇒ p. 182 [Teil_2

p. 249 ⇒ p. 247

p. 254 ⇒ p. 205 [Teil_2

p. 255 ⇒ p. 211 [Teil_2

p. 266 ⇒ p. 239, 241

p. 268 ⇒ »In der Vorlesung«!

p. 268 ⇒ p. 108 [Teil_1

p. 269 ⇒ p. 196 [Teil_1

p. 285 ⇒ p. 065, 075 [Teil_1

p. 286 ⇒ p. 203 [Teil_2

p. 290 ⇒ p. 137 [Teil_2

p. 293 ⇒ p. 121f. [Teil_2

p. 299 ⇒ p. 290 [Teil_2

p. 300 ⇒ p. 069 [Teil_1

p. 305 ⇒ p. 198 [Teil_2

p. 313 ⇒ p. 053f., 087f. [Teil_1

p. 324 ⇒ p. 180 [Teil_2

p. 324 ⇒ p. 211 [Teil_2

p. 325 ⇒ p. 186 [Teil_2

p. 333 ⇒ p. 334f. [Teil_2 - Externhinweise

Festgestellt sind drei Externhinweise; d. h. ›Zeiger‹, deren Ziel außerhalb des Territoriums von Manuskript und Vorlesung liegen.

p. 111,08 / »Loxodromie ... zu weitläuffig zu zeigen.«

p. 195,16 / [vide Klein]

p. 284,21 / [Siehe ... Salmons Beschreibung.]

- Lücken

Die kleinen Lücken der Handschrift lassen sich unter Heranziehung anderer Handschriften und der exzerpierten literarischen Quellen auf folgende Weise emendieren:

p. 132,02 ⇒ kleine Ungeziefer [Phi] / bzw. als Doublette ⇒ p. 298 »Läuse«

p. 288,10 ⇒ Pud [Hg.]

p. 315,16 ⇒ zu den [Hg.]

p. 319,09 ⇒ Bogenmachern [Quelle] - Doubletten

Allem Anschein nach ist Kant ein bereits in der Programmschrift von 1757 angesprochenes dispositorisches Risiko seiner Darstellung bewußt eingegangen; (AA-Kant II: 009,23): »der oben schon erklärten Landesproducte«. Die im zweiten Teil in systematischer Absicht vorgestellten Produkte der Natur treten im geographischen Teil (zwangsläufig) erneut auf. - Auch für den Fall, daß der dritte Teil sich auf stärker auf die (modern gesprochen) ethnischen Verschiedenheiten der Menschen hätte konzentrieren sollen, wären Doubletten entstanden; denn der ›Mensch‹ ist auch in seinen nicht bloß physischen Verschiedenheiten schon zu Beginn des zweiten Teils ein explizites Thema.

Tabelle der Doubletten Teil 1, p. 005ff.

[Physische Geographie]Teil 2, p. 114ff.

[Naturgeschichte]Teil 3, p. 228 - 344

[Geographie]p. 016f. ⇔ 343f. // Eismeer

p. 018 ⇔ 053f. // Ströme im See

p. 025,17f. ⇔ 323,05f. // Knallp. 114,13-15 ⇔ 125,19f.

p. 120,18-19 ⇔ 126,11-13 ⇔ 312,01-02

p. 122,14-17 ⇔ 305,23-25

p. 123,09 ⇔ 296f. // Ludolph & Thevenot

p. 125,08f. ⇔ 331,16ff [Peruaner: Strafe]

p. 128,09-11 ⇔ 313,05-07

p. 128,13f. ⇔ 296,24ff.

p. 128,19ff ⇔ 231,01-04 [etwa]

p. 129,03-04 ⇔ 298,19-21 [Halle 1757,142 / Colbe 1745,##]

p. 129,11 ⇔ 289,09f.

p. 129,11f. ⇔ 336,13f.

p. 132,02-04 ⇔ 298,18-19

p. 132,09-10 ⇔ 297,10

p. 134,18-19 ⇔ 328,06 [Pferde in Oeland]

p. 137,01-03 ⇔ 317,01-02

p. 137,05-07 ⇔ 299,17-20

p. 137,07-08 ⇔ 290,01-04

p. 154,10-13 ⇔ 315,02-04

p. 172,08-09 ⇔ 291,23f.

p. 179,10-11 ⇔ 284,12-14

p. 187,13-15 ⇔ 304,06-07

p. 195,23-25 ⇔ 311,23-25

p. 204,15f. ⇔ 269,05f

p. 205,03-05 ⇔ 293,05-07

p. 206,02-04 ⇔ 332,23-25

p. 209,07-09 ⇔ 234,10f.

p. 211,04-05 ⇔ 305,17

p. 211,15-20 ⇔ 324,09-11

p. 213,18f. ⇔ 330,25f.p. 238,07-14 ⇔ 294,06-10 [etwa]

p. 238,16-18 ⇔ 252,07-10

p. 305,15-16 ⇔ 314,13-14Weit überwiegend bestehen Doubletten zwischen dem zweiten und dem dritten Teil der Vorlesung, der vergleichsweise umfängliche Exzerpte aus mehreren voluminösen Quellenwerken in sich vereinigt. Einige dieser Doubletten dürften dadurch zu erklären sein, daß die im zweiten Teil verarbeiteten Lehrbücher sich auf dieselben Werke stützen, die Kant dem dritten Teil unmittelbar zugrunde legt.

- Einzelbeobachtung zum Redestil: Autor-Ich.

Ein redendes Autor-Ich unterbricht verhältnismäßig selten die im Allgemeinen beschreibende Redehaltung:

p. 76(3), 130, 132, 211, 226, 244, 268, 317, 343.

An diesen Stellen verläßt Kant die Rolle des neutralen Berichterstatters über ein in Lehrbüchern vorgefundenes Wissen oder in Reisebeschreibungen festgehaltene Berichte. Kant übernimmt durch ›ich‹ ausdrücklich die Urheberschaft für Theorien, Definitionen oder Deklarationen.

Vorherrschend ist eine retrospektive Orientierung: Nur ganz zu Beginn und einmalig gegen Ende finden sich (hier kursiv hervorgehobene) Vorverweise. Allem Anschein nach sind die drei Teile sukzessive (1, 2, 3) geschrieben. Auffallend ist auch eine relative Isolation des naturgeschichtlichen zweiten Teils.

4. Summarische Charakteristik

Insgesamt kann der Text des Ms Holstein nur als eine von Kant selbst [siehe die Übereinstimmungen mit den Blättern J 3 und J 4 des Nachlasses] schriftlich ausgeführte Fassung [siehe die technische Umsetzung] des gedruckten Programms von 1757 verstanden werden. Mehr nicht - aber auch nicht weniger; und über den ursprünglichen Lehrgehalt der Teile II und III der Vorlesung: ›Naturgeschichte‹ und ›Geographie‹ sive ›Ethnographie der vier Erdteile‹ wäre die Forschung ohne diese Handschrift auf Vermutungen und Extrapolationen aus schwächeren Überlieferungen angewiesen.

Datum: 29.10.2007 / .../ 23.04.2015 / 11.02.2016