Informationen

1. Kant hat das Kolleg über Physische Geographie vom Beginn seiner Privatdozentur (1755) bis zum Ende seiner Vorlesungstätigkeit im Sommer 1796 ständig nach „eigenen dictatis“ und nicht am Leitfaden eines gedruckt vorliegenden Lehrbuches gehalten.

2. Auf der Grundlage verschiedener Manuskripte hat ein Schüler von Kant im Jahr 1802 eine zweibändige Ausgabe in Königsberg erscheinen lassen; sie trägt den Titel: „Immanuel Kant’s / physische Geographie. / Auf / Verlangen des Verfassers, / aus seiner Handschrift herausgegeben / und zum Theil bearbeitet / von / D. Friedrich Theodor Rink“ – Die von Rink benutzten Manuskripte sind seither verschollen, d. h., allem Vermuten nach untergegangen. [Zur Person des Herausgebers]

3. Erich Adickes (1866-1928) hat im Zuge seiner Tätigkeit als Herausgeber des handschriftlichen Nachlasses von Kant in zwei Studien (Untersuchungen zu „Kants physischer Geographie“, 1911 bzw. „Ein neu aufgefundenes Kollegheft nach Kants Vorlesung über physische Geographie“,1913) die damals bekannten Nachschriften der Vorlesung untersucht und unter anderem festgestellt, [a] daß Rink bei seiner Ausgabe sehr nachlässig verfahren ist, daß er mit zahlreichen Anmerkungen bemüht war, den Kantischen Text zu aktualisieren, und [b] daß Rink zwei verschiedene Konzepte der Vorlesung miteinander verbunden hat: ein früheres von 1757/59 und ein späteres von 1775. Parallel dazu konnte Adickes zeigen, [c] daß ein Teil der erhaltenen studentischen Kolleghefte auf ein eigenhändiges, 1757/59 entstandenes Manuskript von Kant zurückgeht, und weiter, daß auch für das spätere – nur in den Nachschriften festgehaltene – Konzept von 1775 hinreichend Quellen verfügbar sind, um eine kritische Neuedition von Kants Physischer Geographie erarbeiten zu können.

4. Der 1923 in Band IX der Kant-Ausgabe publizierte, der Ausgabe von Rink folgende, Text stellt keine Umsetzung des von Adickes entwickelten editorischen Konzepts dar. Er kann nicht als verläßliche Auskunftsquelle für Kants Vorlesung über Physische Geographie angesehen werden. Insbesondere deswegen nicht, weil der Text auf den Seiten 156–273 den Anfang der Vorlesung nach dem Kantischen Vorgehen in der Mitte der 1770er Jahre bringt und dann bis zum Schluß auf S. 436 zum älteren Konzept von 1757/59 wechselt. Vgl. auch die nachträglichen Korrekturen am Editionstext durch den Herausgeber Paul Gedan in den Lesarten, S. 514ff.

5. Das Konzept der Buchedition:

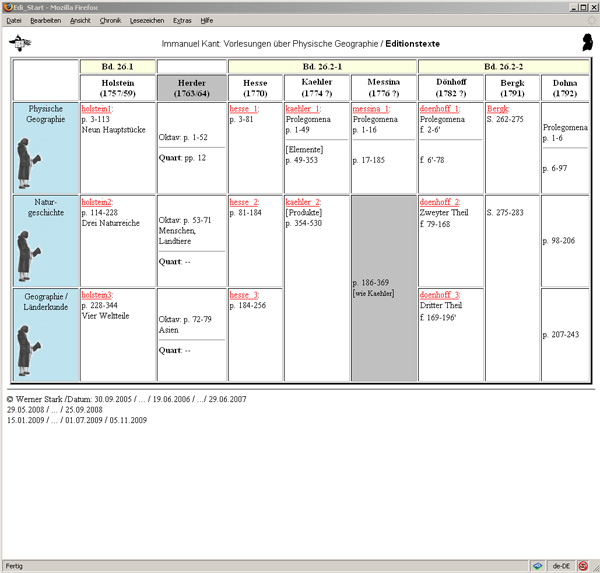

Der im Juli 2009 erschienene erste Teil von Bd. XXVI präsentiert das frühe Kantische Konzept aufgrund des „Ms Holstein“. Der zweite, deutlich umfänglichere Teil (XXVI.2) soll die Vorlesungen der Jahre 1770, 1775, 1776(?), 1782(?) und 1792 anhand studentischer Nachschriften präsentieren. Die Qualität (chronologische Breite und textlicher Umfang) der in den studentischen Manuskripten enthaltenen Überlieferung ist glücklicherweise durch verschiedene Funde deutlich verbessert worden, als dies nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges erwartet werden durfte. - Die mit der Überlieferung „Herder“, die einzig einen, wenn auch fragmenarischen Blick in die 1760er Jahre erlaubt - verbundenen methodologischen Probleme sollen in einer separaten Edition sämtlicher auf Herder zurückgehenden Notizen und Ausarbeitungen nach Kantischen Vorlesungen gelöst werden. Es ergibt sich der folgende Plan:

Screenshot der Edition der Vorlesungen über Physische Geographie

6. Verweise auf Vorträge und Publikationen zum Thema

Marburg, Mai 2001: Immanuel Kants physische Geographie - eine Herausforderung?

Kaliningrad, April 2004: Physische Geographie im Königsberg des 18ten Jahrhunderts

Marburg, Januar 2007: Die Physische Geographie des Immanuel Kant. Eine erste Annäherung.

Das Manuskript Dönhoff - eine unverhoffte Quelle zu Kants Vorlesungen über Physische Geographie, in: „Kant-Studien“, Bd. 100, S. 107-109.

Kaliningrad, April 2009: Was wußte Kant über Asien? Hinweise und Überlegungen zu Kant´s Interesse an Fragen der Geographie.