|

Handschriften zu und nach der Vorlesung über Physische Geographie: Beschreibung ›Ms Hesse‹ Fondort: Helsinki (Finnland) |

1. Die äußere Beschaffenheit

Ein schlichter Papp-Band der Zeit in Quarto. Die Überlieferung kann als geklärt angesehen werden (Pinder 1998, S. XLIX):| »Die Bibliothek in Helsinki besitzt tatsächlich drei Nachschriften zu Kantischen Vorlesungen: eine Anthropologie-Nachschrift (›Dingelstädt‹), eine Nachschrift zur Physischen Geographie (›Hesse‹) und die Logik Hechsel. Für die Physische Geographie Hesse und die Logik Hechsel gibt es keinen Akzessionsvermerk, nur für die Anthropologie-Nachschrift ›Dingelstädt‹ existiert ein solcher, dem zufolge diese Nachschrift 1829 als Bestandteil der Sammlung des 1803 als livländischer Generalsuperintendent verstorbenen Johann Danckwart an die Helsingforser Bibliothek gekommen ist. Da aber auf dem Titelblatt der Physischen Geographie Hesse Danckwarts Name steht, ist die gleiche Provenienz für die beiden Nachschriften, für die der Akzessionsvermerk fehlt, ebenfalls sicher. [...] Danckwarts Namenseintrag auf dem Titelblatt der 1770 datierten Physischen Geographie Hesse lautet ›Johann Danckwart. 1788.‹ Danckwart hat nie in Königsberg studiert, 1788 war er Pastor einer livländischen Gemeinde (Dahlen bei Riga). Georg Hesse, der auf dem Titelblatt als der ursprüngliche Besitzer angegeben ist, war aber ebenfalls ein livländischer Pastor; er hatte (beginnend in 1769) in Königsberg studiert, war seit 1780 Pastor in Schujen im Wendischen Sprengel (Livland) und starb dort 1787; vermutlich hat also Danckwart diese Nachschrift damals aus dem Nachlaß seines Kollegen erworben.« |

Dank der freundlichen Übermittlung (Frühjahr 2015) einer vollständigen Digitalkopie des Bandes durch die Besitzerin (seit 2006: Die Finnische Nationalbibliothek / Kansalliskirjasto) ist eine detaillierte Analyse seines gesamten Inhalts leicht möglich. Er beginnt nicht mit dem erwähnten ›Titelblatt‹, sondern:

| Nach der Innenseite des vorderen Deckels, die mittig einen ovalen Besitzerstempel der

Universitätsbibliothek Helsinki (HELSINGIN / YLIOPISTON / KIRJASTO) zeigt, folgen

zunächst (1) zwei nicht gezählte Blätter. Das erste (a) ist beidseitig

von eben der Hand geschrieben, die durchgängig und einzig im gesamten Band zu

beobachten ist. Das zweite Blatt (b) ist leer. Diese beiden Blätter fungierten

ursprünglich wohl - nicht unüblich - als zusätzlicher Schutz für das

Nachfolgende. Der auf dem ersten Blatt zu lesende zusammenhängende Text ist, wie aus

umschließenden Anführungszeichen unmittelbar hervorgeht, als Zitat aus

unbekannter Quelle theologischen Inhalts anzusehen: »Die Tiefen der Gottheit in

ihren Werken sind unermeßlich. [...] Wer nicht darauf achtet, der vernichtet den

Endzweck Gottes, u. beraubt sich selbst eines Vergnügens, daß zugleich sein

Herz fühlbar machen u. seinen Verstand erhöhen würde.«

Mit dem genannten Titelblatt setzt (2) die sorgfältig ausgeführte Abschrift eines Textes ein, der unzweifelhaft eine Vorlesung über Physische Geographie von Immanuel Kant nachzeichnet. Die Seiten sind je einzeln - ohne Fehler - von 1 bis 256 gezählt; wobei das nicht numerierte Titelblatt rückwärtig leer gelassen ist. Die Seitenübergänge sind stets durch kurze Kustoden gesichert; die letzte Seite (p. 256) ist nicht vollständig beschrieben; die letzte Zeile lautet: ›Ende der Physischen Geographie‹. Die - je oben außen angebrachte - Paginierung geht bruchlos fort; die rechts liegende p. 257 ist frei gelassen; p. 258-294 folgen (3) einzeln numerierte rezeptartige Notizen und Ratschläge für Tiere, Pflanzen und Menschen; p. 295 ist leer. Der nächste Abschnitt (p. 296-301) bietet (4) eine nicht als solche gekennzeichnete Abschrift aus Kant's Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen aus dem Jahr 1764. Die zitierte Passage findet sich in Ak, II: 245,06 - 250,04 und handelt vom Charakter europäischer Völkerschaften: Spanier, Italiener, Franzosen, Engländer, Deutsche und Holländer. Die folgenden Seiten (p. 302 und 303) sind erneut frei gelassen; den (5) Abschluß (p. 304-306 oben) bildet wiederum ein theologisch orientierter Text: »Mächtige Natur! Weise Statthalterin der Vorsehung bevollmächtigte Schöpferin! [...] Daß diese Güte Weisheit ist.« Das beschließende Blatt (p. 307/308) ist ohne Text. Die Innenseite des rückwärtigen Deckels zeigt oben rechts nur zwei Signatur-Angaben, die obere ist durchstrichen; die untere lautet: »Eö V 19«. |

Damit nicht genug: Der Band enthält (6) eine weitere Schicht, die äußerlich zwar eng mit der Nachschrift zur Vorlesung über Physische Geographie verflochten ist; jedoch handelt es sich, wie gleich zu zeigen ist, bei den zahlreichen Marginalien um Zusätze, die weit überwiegend nicht als zur Vorlesung gehörig angesehen werden dürfen.

Marginalien I

Läßt man zunächst den sachlichen Gehalt der Randnotizen beiseite, so fällt als erstes ihre sehr ungleiche Verteilung auf. Das Schwergewicht liegt eindeutig im relativ kurzen Abschnitt über Mineralien; wie die folgende Tabelle zeigt.

| Vorrede:

p. 3-5 |

Pars I: Phys. Geographie

p. 5-81 |

Pars II: Menschen, Tiere, Pflanzen

p. 81-104 |

Pars II: Mineralien

p. 167-184 |

Pars III: Menschen in vier Erdteilen

p. 184-256 |

|---|---|---|---|---|

| 4 | 9 / 14 / 29 / 37 / 41-44 / 47 / 58 / 64 / 66-67 | 81 / 82 / 90 / 95 / 103 / 110 / 123 / 137 / 142 / 147 / 149 / 150 / 164-165 | 167 / 168 / 169 / 170 / 171 / 172 / 173 / 174 / 177 / 178 / 179 / 180 / 181 / 182 / 183 / 184 | 245 |

| (1) | (9) | (13) | (16) | (1) |

Darunter sind drei präzise Verweise auf andere Seiten: p. 9 ⇒ p. 81 Anm. / p. 95 ⇒ p. 296 / p. 103 ⇒ p. 165. Ganz offensichtlich haben diese erst angebracht werden können, nachdem der gesamte Vorlesungs-Text bereits niedergeschrieben worden war. Besonders deutlich zeigt sich dies im Hinweis auf die p. 296; denn mit dieser Seitenzahl beginnt der kurze Auszug (Schicht 4 des Ganzen) aus Kant's Beobachtungen von 1764; p. 296 ist dem entsprechend oben links - ebenfalls als Randnotiz - zu lesen: »Ad Pag. 95.« Der Auszug beginnt mit den Worten »Die Gemüthseigenschaften der Völkerschaften sind am kenn[t]lichsten bey demjenigen, was an ihnen moralisch ist. Der Spanier ist [...].« Dieser Verweis ist inhaltlich zutreffend, denn p. 95 oben ist kurz von den Spaniern die Rede. Diese drei Verweise sind also sämtlich nachträglich erfolgt.

Ebenfalls durch ihre Form herausgehoben sind elf sehr kurze Randnotizen mit unmittelbarem Textbezug. Es soll sich um Verbesserungen bzw. Verdeutlichungen zu im Text selbst geschehenen Versehen handeln:

- p. 14 *Weges ⇒ Mittels Verweiszeichen (*) eine sachlich fehlgehende Veränderung des korrekten Wortlautes (p. 14, Zeile 26): »Länge des Meeres« zu »Länge des Weges« verbunden mit der Streichung von »Meeres«.

- p. 47: steinernd ⇒ Zutreffende Korrektur des verschriebenen Wortes »überversteinernd« zu »versteinernd«.

- p. 110: (trägt) ⇒ Im Text ist das Wort »treibt« verändert in »trägt«; die Randnotiz verdeutlicht diese Änderung. Sachlich ist sie überflüssig.

- p. 142: (Vögeln) ⇒ Im Text ist »Thieren« eingeklammert und unterstrichen; eine zutreffende, jedoch nicht unbedingt nötige Einschränkung.

- p. 146: (an) ⇒ statt »bey« - stilistisch.

- p. 148: (Flug) ⇒ statt »Pflug« - korrekt.

- p. 152: (Thal) ⇒ bloße Präziserung einer Überschreibung.

- p. 179: (Carneolus) ⇒ Präzierung des Text-Wortes »Carneiol«.

- p. 215: (Saite) ⇒ statt »Seite« - korrekt.

- p. 245 sollen je mit Verweiszeichen zwei Worte in den Text eingefügt werden:

(*deutschen / *ganzen).

• »Der freye Geist der Engländer stammt von dem ⟨deutschen⟩ Blut der Angelsachsen her. Nur die Deutschen hatten und kannten die rechte Freyheit [...].«

• »Einfluß in ⟨ganzen⟩ seinen Character.« Besser wäre: »seinen ganzen«.

Die erste Einfügung ist unsachlich; denn ›Engländer‹ und ›Deutsche‹ sind je unterschiedliche Mischungen aus zeitlich vorhergehenden Völkerschaften. Die zweite ist belanglos.

Für die Text-Herstellung sind diese nachträglichen, teils bloß stilistischen Veränderungen überwiegend bedeutungslos oder sogar irreführend.

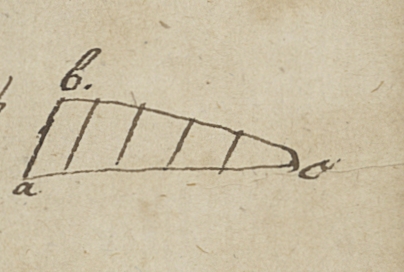

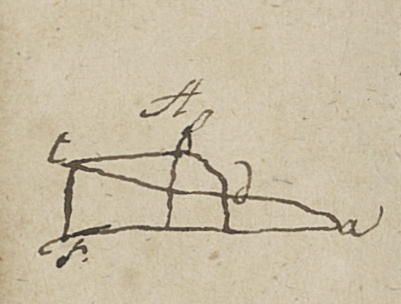

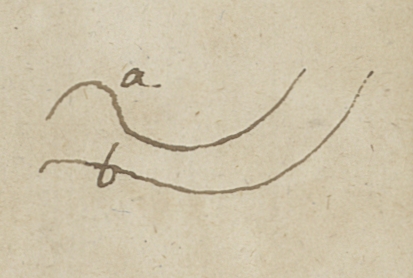

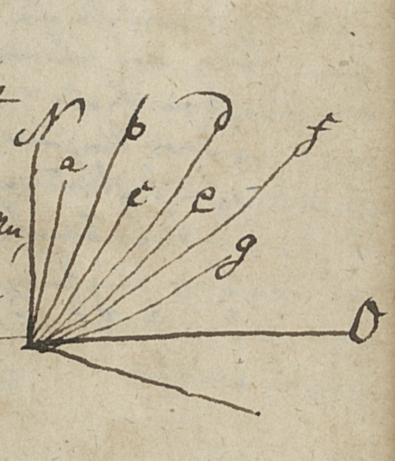

Bei der letzten formal herausgehobenen Gruppe von Randnotizen handelt es sich um vier kleine Skizzen, die als solche im Text erwähnt werden und einen unmittelbar erläuternden Charakter aufweisen; sie sind als Bestandteile der Nachschrift anzusehen.

- p. 49: Gefälle I des Wassers /

- p. 50: Gefälle II des Wassers /

- p. 51: Parallelismus der Flußufer /

- p. 65: Rosa nautica /

Marginalien II

Wenn man sich dem sprachlich formulierten Gehalt der Marginalien und ihrem Verhältnis zum Text zuwendet, so fallen drei auch innerlich verwandte Gruppen ins Auge. Dies sind über mehrere Seiten gezogene Ausführungen (p. 41-44: Erdbeben von Lissabon, Vulkane in Italien, Wetterphänomene / pp. 66-67: Mensch und Natur / p. 164-165: Tabak), die eigenständig formuliert und nur lose mit dem Inhalt des Textes assoziiert sind. Ferner sind einige ausdrückliche Definitionen von Begriffen (z. B. pp.: 19, 29, 58, 64, 149, 150, 167, 169. 170) zu beachten; ein Verfahren, das in keiner anderen studentischen Nachschrift der Physischen Geographie nach Kant begegnet. Andere Notizen haben - modern ausgedrückt - eine biologisch oder medizinisch zu nennende Thematik (pp.: 81-82, 90, 123, 137, 147). Schließlich sind auch kurze, theologisch orientierte Bemerkungen (p.: 4, 66) zu lesen; insbesondere p. 184, wo zum Beschluß des Naturreiches derselbe Appell niedergeschrieben ist, der - wie oben zitiert - in Textschicht (1) auf Blatt bv bereits zu lesen war.

Diese sachliche Ausführungen enthaltende Gruppe von Randvermerken geht demnach auf eine nachträgliche - vielleicht zeitlich zusammenhängende - Lektüre des Schreibers sive Besitzers Georg Hesse zurück.

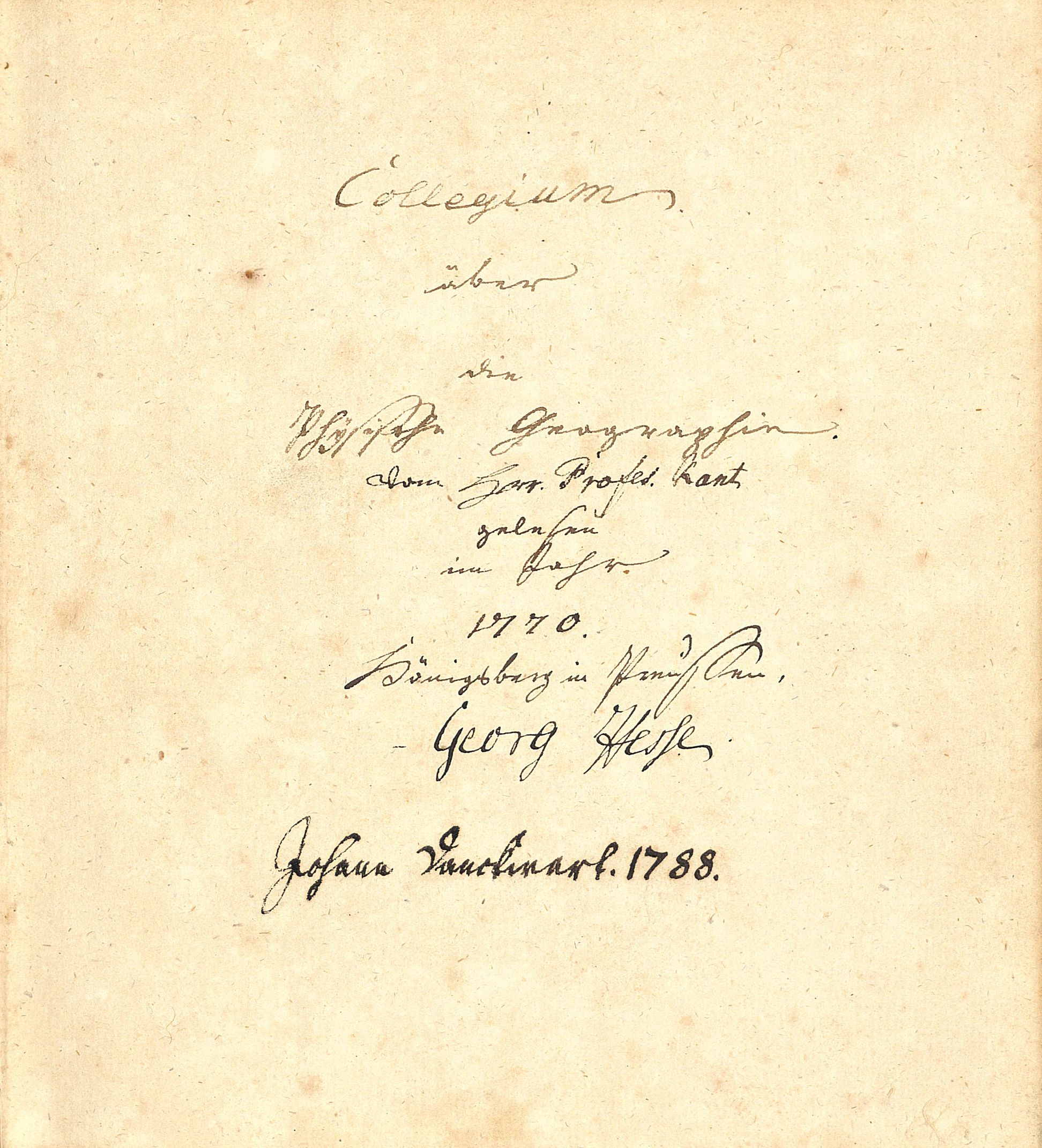

Das Titelblatt

Ein solches Resumé wird durch eine genauere Betrachtung des Titelblattes bestätigt. Es ist nicht nur die deutlich andere Hand von ›Danckwart‹ zu sehen; sondern die Qualität der Digitalkopie reicht aus, um zu erkennen, daß Hesse die Titelseite nicht in einem Zug geschrieben haben kann. Zwei Tinten - nicht Hände - sind deutlich geschieden; (1) Eine blassere, jetzt bräunlich wirkende Tinte in den Schriftzeichen der vier oberen Zeilen. (2) Mit intensiv schwarzer Tinte folgen deutlich dichter sechs Zeilen, die mit dem Namenszug des anzunehmenden Besitzers enden. Wenn das elektronische Hilfsmittel eines Graphik-Programms (irfanview) zur Unterdrückung oder Verkehrung von Farbkanälen nicht täuscht, dann wurde schon der schließende Punkt der vierten Zeile mit dieser schwarzen Tinte gesetzt. - Hesse hat also (nachträglich) seine eigene Abschrift der Nachschrift einer anderen Person (dazu gleich unter 5) personalisiert und die Vorlesung datiert.

|

Collegium über die Physische Geographie. Vom Hrr. Profes. Kant gelesen im Jahr 1770. Königsberg in Preußen, - Georg Hesse Johann Danckwart. 1788. |

|

2. Einzelheiten

-

Tabelle der Quer-Verweise Teil 1, p. 003ff.

[Physische Geographie]Teil 2, p. 081ff.

[Naturgeschichte]Teil 3, p. 184-256

[Geographie]p. 20,24 ⇒ p. 18 oder p. 20

p. 45,26 ⇒ p. 42.p. 135,20 ⇒ p. 135: der vorhergehende Absatz

p. 144,04 ⇒ p. 138:--

- Externhinweise

Für den Text der Vorlesungsnachschrift: keine.

- Lücken

p.:19 (⇒ Eurypus), 23 (⇒ Länder), 46 (⇒ Vitriol), 51 (⇒ porös), 56 (⇒ Landsee), 65 (⇒ Samiel), 109 (⇒ Bezoare), 153 (⇒ Flaschenkürbis) , 201 (⇒ nehmen), 225 (⇒ Mumien), 232 (⇒ Mumien / ⇒ Mumie).

Diese Emendationen legen sich entweder sachlich nahe oder sind durch Parallelstellen in anderen Nachschriften oder zeitgenössischen Quellen gedeckt: Allem Anschein nach ist Hesse (1) nicht der Schreiber der Vorlage gewesen, (2) muß der vorliegende Text als Abschrift einer verschollenen Nachschrift gelten.

- Streichungen von mehr als drei (3) Buchstaben

- p. 154: »Balsam

bäume⟨e⟩«; Tilgung und Ergänzung sind sachlich und zutreffend. - p. 192: »Es steht nur darin, wen

nder Kayser zum Mandarin erhobenworden«. Sachlich gebotene Korrektur. - p. 246: »

wenigste« ⇒ »meiste Silber«. Sachlich gebotene Korrektur. - p. 4:

Grad... Grad - p. 104:

Geschmack... Geschmack - Siglen, Abkürzungen

Der Gebrauch von echten Siglen oder allgemein eingeführten Zeichen für Währungen oder Maßeinheiten ist sehr spärlich erfolgt; einzig das aus dem lateinischen talentum als Ligatur von zwei miteinander verschlungenen kleinen ›t‹ hervorgegangene Kürzel ist mehrfach (14 mal) gebraucht. Die Zeichen für ›Fuß‹, ›Dukaten‹ und ›Floren‹ erscheinen nur je einmal; sehr häufig ist hingegen »und« durch den zeitüblich abkürzenden Schnörkel ersetzt.

-

finden sich sehr selten:

Hinzukommen drei vom Schreiber bemerkte Dittographien; wobei die mittlere erst

nachträglich korrigiert worden ist: p.: 53 (Haben) / 170 (Cinnober) / 176 (er auch).

An zwei anderen Stellen sind geringfügige Tilgungen zu verzeichnen, die auf

versehentlich übersprungene Worte zurückzuführen sind:

3. Die innere Struktur des Vorlesungstextes

Keinerlei Auffälligkeit: Ausgewogene Gewichtung der drei Teile der Vorlesung.

4. Hinweise zur Datierung des Textes

In den Erläuterungen zum 1757/59 entstandenen Kantischen Text des Ms Holstein ist bereits in Ak, XXVI.1 (2009) mehrfach auf Unterschiede und Ähnlichkeiten der Nachschrift von Hesse eingegangen worden; wie die folgende Tabelle nachweist:

| Pagina: Hesse | Kommentar-Nr. Holstein | Thematik |

|---|---|---|

| 22

45 56 103 134f. 140 182 208 |

951

60a 265 177a 304 341 493 614 |

Treibholz

Heiße Brunnen in Island Meerkälber Geschmack Klapperschlange Perlen Tourmalin Galen |

Die nachstehend aufgelisteten Erläuterungen zum Ms Hesse selbst belegen zudem, daß einige der von Hesse berichteten Details nur vor dem Zeitpunkt der Marginalien zum Ms Holstein, die Kant allem Vermuten nach in den Jahren 1772/73 festgehalten hat, in der Vorlesung erwähnt worden sein können; womit wiederum stimmt, daß Hesse im Februar 1772 sein Studium in Jena fortgesetzt hat: Es ist kein Grund zu erkennen, weshalb er die Königsberger Vorlesung erst im Sommer 1771 gehört haben sollte, wenn er selbst den Sommer 1770 im Nachhinein auf dem Titelblatt angegeben hat.

| Pagina:

Hesse |

Pagina:

Holstein Mrg |

Thematik |

|---|---|---|

| 012 | 007 | Trinkwasser aus Salzwasser |

| 030 | 024 | Höhe von Bergen nach Gruner 1760 |

| 131 | 173 | Kein südamerikanischer Zitteraal nach Bancroft 1769 |

| 176 | 221 | Keine Beschreibung der Gewinnung von Diamanten in Indien |

| 177 | 221 | Positive Darstellung von Diamantenfunden in Brasilien |

| 217 | 075 | Kein Bezug auf die erste der Cookschen Weltumsegelungen |

| 233 | 315 | Herkunft der ›Zigeuner‹ genannten Volksgruppe |

Schließlich werden auf den Seiten 62 und 185 Einzelheiten erwähnt, die Pauw 1769 bzw. Russell 1769: Neues HMag, Bd. 6 voraussetzen. Der Text wird also auf die Vorlesung des Sommers 1770 zurückgehen.

5. Summarische Charakteristik

Wie die vorstehenden (unter Ziffer 2: Einzelheiten) Details belegen, ist das Ms als solches ausserordentlich sorgfältig angelegt und geschrieben. Damit harmonieren die vorliegenden biographischen Daten der anzunehmenden Person des Besitzers sive Schreibers: Georg Hesse (Matrikel Universität Königsberg: 1769/08/11 // Universität Jena: 1772/02/08); denn dieser ist einer von den 17 (siebzehn) baltischen Studenten, die das von dem Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792) verfaßte Ehrengedicht zu Kant's öffentlicher disputatio pro loco am 21. August 1770 haben drucken lassen (vgl. Ak, XII: 401ff.). In wenigstens einem Mitglied dieser Gruppe darf der ursprüngliche Verfasser der durch Hesse überlieferten Nachschrift vermutet werden. Nicht auszuschließen ist freilich, daß mehrere Studenten zur Abfassung des auch sprachlich niveauvollen Textes beigetragen haben.

Der Text ist primär durch sein Datum (Sommer 1770) von herausragender Bedeutung für den Nachvollzug von Entwicklung und Gegenständen der Vorlesung über Physische Geographie: Bei Ausnahme der Fragmente und Bruchstücke von Johann Gottfried Herder aus der ersten Hälfte der 1760er Jahre stellt ›Hesse‹ die einzige vollständige studentische Nachschrift der Vorlesung dar, wie sie vor Einführung der Anthropologie (1772/73) gehalten worden ist. Kant hat in der Folge seine ›Physische Geographie‹ einer inhaltlichen Revision unterzogen: (1) Der Schwerpunkt der Vorlesung wird zugunsten des namengebenden ersten Teils verschoben. (2) Der dritte Teil verliert seinen ›geographisch‹ umfassenden Anspruch; denn es sind nicht mehr Völkerschaften sämtlicher Teile der Erde thematisch, sondern wie es im Ms Dönhoff zu Beginn der 1780er Jahre heißt (f. 169):

| »Dieser Theil enthält physische und politische Merkwürdigkeiten nach der Ordnung der Länder. Vorzüglich weitläuftig wird die Beschreibung der Länder seyn, wovon die Nachrichten zerstreuet und selten sind, unter diesen nehmen wir zuerst die Völker, die sich des höchsten Alterthums ihrer Verfaßung rühmen. Diese sind China und Indostan, [...].« |

Beginnend mit dem Ms Kaehler (1775) schrumpft der relative und absolute Umfang des dritten Teils erheblich; Europa bleibt aussen vor, denn die Nationen dieses Erdteils sind von nun an Thema im zweiten, nicht auf A. G. Baumgarten's Metaphysica zurückgehenden Teil der neu etablierten Anthropologie-Vorlesung. In Summa: Der Hesse-Text repräsentiert vollständig eine dem ursprünglichen Konzept (1757/59) folgende tatsächlich gehaltene Vorlesung.

Datum: Oktober bis Dezember 2016 (25.05.2018 / 05.10.2018